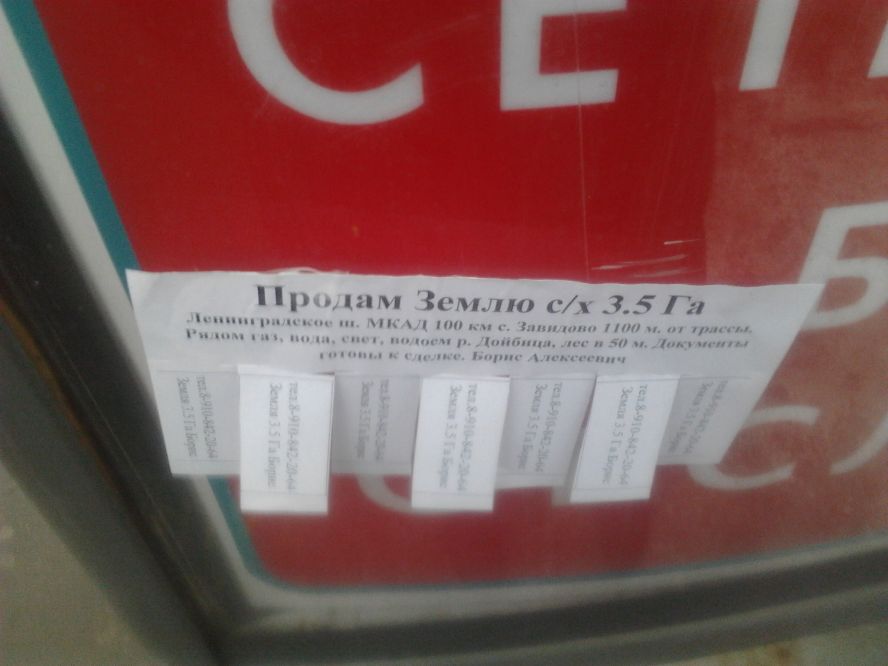

*это телефон замазан*

Чего стоит одна фраза "в пылу атаки обе стороны миновали позиции друг друга, и для того, чтобы продолжить бой, были вынуждены повернуть назад"

Чего стоит одна фраза "в пылу атаки обе стороны миновали позиции друг друга, и для того, чтобы продолжить бой, были вынуждены повернуть назад"

Так вот, автор сих строк дозрел, чтобы тыкнуть пальцем - вот оно как было... Хотя, наверное, это уж скорее латикирица

Так вот, автор сих строк дозрел, чтобы тыкнуть пальцем - вот оно как было... Хотя, наверное, это уж скорее латикирица

неужели из "Униты"? )

неужели из "Униты"? )